弁護士会から

広報誌

オピニオンスライス 3月号

-

八幡市長

川田翔子さん

KAWATA, Shoko

33歳にして、女性最年少で八幡市長となられた川田翔子さんにインタビュー。政治の世界を目指されたきっかけから選挙戦での熾烈な戦い、「性別による色眼鏡」がある社会でご自身がロールモデルになるという強い信念、そして、八幡市の魅力と市政運営についてたっぷり語っていただきました。

-

政治の世界を目指したきっかけ

京大の経済学部のご出身ですが、政界を目指そうと思われたのは大学に入ってからなのですか。

実は、大学の前から政治や政策というものには興味がありました。理由は2つございます。

まず1つは、弟に生まれつき知的障がいがございまして、行政からなかなか支援が受けられず、両親が苦労していたことです。両親が知的障がい児教育のアドバイスや教育プログラムなどの教育支援を求めて行政機関をいくら渡り歩いても、「ありのままを受け入れてあげないとかわいそうですよ」としか言われない。でも、親としては、最低限の言葉が話せて、最低限の社会のルールがなるべく身につかないと、弟自身が大きくなった時に困るだろうということで、両親がかなり苦労する姿を見て、私は育ちました。千差万別な障がいに対して行政が寄り添う難しさみたいなものを小さい時から痛感していましたね。

そういうものを幼い頃から見ていたというのが1つの原体験だったかなと思います。

もう1つは、私が生まれたのは1990年でちょうどバブル崩壊の頃でした。親はバブルを謳歌した世代でして、昔はよかったと親の世代はすごく語るけれども、私たちはその、バブルや高度経済成長に沸き、活力あふれたまちや経済をこの目で見たことはない。失われた30年と言われる、まさにその30年を生きてきた世代です。では、どうやったら経済や社会がもう一度活力を得ることができるのだろう、どうして失われた30年と言われているのだろう、その原因は経済なのか、政治なのか、政策なのか、なぜなんだろうなというのをずっと疑問に感じていたということが2つ目の原体験です。

その後、京大の経済学部に入学したのですが、大学の先生に「政策は社会への処方箋である」という言葉を言われまして、そのとおりだなと思ったんです。今まで自分が持っていたどうしてこうならないのだろうという社会への漠然とした疑問や、社会的課題に対して処方箋のように政策を打って、それで何か副作用が出てきたらその対応をまた考える、そういうことを一生の仕事にしたいと思いました。

京都市役所への入庁

大学卒業後、京都市役所に入庁されたのですね。

はい。私は大学から京都に来て、すごく京都が好きになったんです。町並みももちろんですが、神話レベルの昔からある伝説や風習、祭り、そういったものが本当に自然に人々の生活に溶け込んでいます。私は下鴨の辺りに住んでいたんですが、葵祭の時期にはやぶさめの音で目が覚めるとか、その時期になったら自然と提灯を軒先につるして、お盆になったら大文字の送り火で先祖を送ってとか、そういう精神文化の根底みたいなものがまち全体に息づいていることが魅力だなと思っていました。

キャリアの観点から言うと、当時から政策に携わる仕事がしたいと思っていましたので、民間企業への就職は、あまり考えていませんでした。政策を扱うとなったらやはり公務員、役所なのかなということで、京都が好きですし、結果的に京都市役所にしました。

市長選を振り返って

次に選挙戦のお話を伺います。八幡市は特に高齢者が多く、高齢化率が約32%とのことですが、若手の部類に入られる市長が、選挙戦で勝ち抜くために苦労されたことや工夫されたことは何でしょうか。

私自身が心がけたことは、落下傘で、若いですから、誰よりも礼儀を尽くして努力をし尽くすということです。選挙では、老若男女かかわらず1人1票の民主主義ですから、人間関係の原形といいましょうか、どれだけ多くの人に好かれるか、納得されるか、またはこの人のために何かしてあげないといけないなと思ってもらうかが要だと思います。どんな方にも礼儀と努力というのは共通して響くので、若いからこそ礼儀を尽くして丁寧に、誰よりも率先して努力をすることですね。

また、私の場合は連合艦隊で、それぞれの政党3つプラス労働組合や解放同盟などいろいろな団体さんもついてくださっていました。そのような連合艦隊ならではのことなのですが、団体さんごとに考え方や特色、やりたいことが多少違うこともあるんですね。でも、大枠さえぶれなければ、それぞれがやりたいことを気分よくやっていただくことが一番だと思って、細々言うことはせず、気持ちよく盛り上がっていただける空気をつくることも心がけていました。

礼儀を尽くすとは、具体的にはどういう場面でどのようなことをされたのですか。

最初は、あえて厳しい言葉を向けて来られる方もいらっしゃいました。

そういうときも、変なプライドは持たずに、しかし逃げるわけでもなく、私はこうやったらいいと思っていますとか、これはこう考えていますと、どんなことを言われても丁寧に粘り強く対応するという姿勢を見せ続けました。そうすることで、市民の皆さんも、これだけへこたれないなら大丈夫かなと少しずつ味方についてくださいました。

あとは、体育会系のような話になりますが、朝早くから夜遅くまで、何か月間も駅前や辻に立ったり、車で走り回ったり、それをひたすら続けるということになるんです。これって気持ちの持ちよう次第で、もうしんどいとか、もう嫌だとなったら負けなんです。周りはそれを見ているんですよ。私は小柄でそんなに体力がありそうにも見えなくて、いつ弱音を吐くかなと周りからは思われていたかもしれませんが、私はいくら演説をし続けても声の一つも枯れず、すごい音量でずっと演説して走り回り、ニコニコし続けていたので、終盤になればなるほど、周りがびっくりするようなところがありました。最後はやっぱり気力、バイタリティの勝負だと思います。

昨今では、SNSやネット上での選挙戦略が強調されますが、リアルの世界での地上戦の大切さが分かるお話ですね。

そうですね。私は、YouTubeなど、ネットも一定の活用はしましたが、SNS発信とかSNS戦略に偏重することはあまりなかったです。むしろ私自身は、広告素材を撮った後はほぼリアルの活動に全力投球しました。

というのも、八幡市は都市部ではありますが、ある程度農村エリアもあったり、結構昔ながらのコミュニティーも残っています。高齢者の方も多いですし、そういうところで一番大切なのは、やっぱりリアルで歩き回ることなんです。井戸端会議で「この前も川田さんあそこにいたよ」と、私がいることで住民同士のネットワークで話が回るようです。

他方で、SNSはエリアを限定して訴求するのが難しいじゃないですか。八幡市6万8000人の選挙、市政という話について、SNSで盛り上がって日本全国1億人に受けてもあまり意味がないんです。

やっぱり八幡市の市民の皆さんに向けて1人1人とお顔を合わせる時間を大切にして、そこから支持を受けることが本質かと思い、リアルを重視しました。

八幡市の魅力とその引き上げ

八幡市には石清水八幡宮や背割堤など魅力的なスポットがたくさんあります。改めて、八幡市の魅力を教えてください。

国宝の石清水八幡宮は、文化的な意味合いとしても平安の京都の守護です。石清水八幡宮はいわゆる「裏鬼門」に当たるんですね。「鬼門」が比叡山延暦寺で、京都盆地があって、地理的にもきれいに対角線上になっています。「鬼門」の延暦寺と「裏鬼門」の石清水八幡宮で京都を守るという意味でこれだけ大きな寺社が建てられましたし、また、八幡宮としても、石清水八幡宮は日本三大八幡宮に必ず数えられる、非常に大きな八幡さんです。八幡信仰というのは、神仏習合の色合いが一番強いと言われています。石清水八幡宮の本殿は男山という山のてっぺんにありますが、男山四十八坊といいまして、明治以前は「坊」という小さいお寺が数多く山の中腹からふもとにありました。それが、明治に神仏分離があって、お寺のほうが潰されてしまい、てっぺんの八幡さんだけ残っている状態です。そんな歴史の足跡であったりとか、男山の展望台から京都盆地を見ますと、大文字まで京都盆地が対角線で見渡せますから、京都の一角を男山が担っているんだなということを見ることもできます。そういった意味で、地理的にも歴史的にも意味深いまちです。

あと、八幡に来て面白いなと思ったのが、京都市内から川を越えて八幡に来るとがらっと雰囲気が変わるんです。方言も違って、ここは北河内弁に近いです。枚方とは地続きですから、昔から川などの地理的要因で人の動きや営みが形成されてきたんだなと感じられますし、人々がもつ雰囲気も大阪っぽさがあるんです。でも、完全に大阪でもない。京都の残り香はありつつ、かなり河内らしさもある雰囲気に、大阪、京都、奈良の全部にルーツがある私自身*1がすごくシンパシーを覚えて、こういう人たちと一緒にまちづくりをしたいなと思ったことも八幡に惹かれている理由ですね。

※1 川田市長は、奈良県出身で、大阪桐蔭中学校・高等学校、京都大学を卒業し、その後、京都市役所などを経て、現職に就かれています。

余談ですが、出していただいたお茶がすごくおいしいです。

ありがとうございます。八幡市はお茶も有名です。宇治茶が有名ですが、実は、宇治茶の畑は山城全域にありまして、八幡市でも育てています。茶葉を摘んで、乾燥させるところまで八幡市でやって、そこで宇治に持っていくんです。宇治で挽いて粉にしてラベルを付けたときに宇治茶となるんです。

特産品には力を入れておられるのですか。

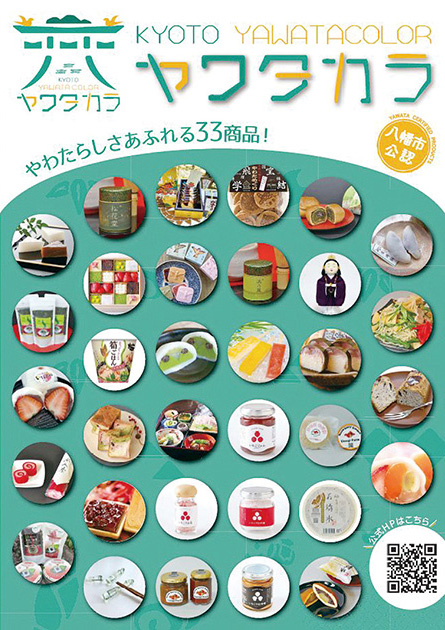

はい。八幡市では、市内に昔から既に存在する、あるいは新たに生まれた特産品をやわたブランド「ヤワタカラ」として認定しています。

実は、八幡市は、先代の市長の時まではふるさと納税にあまり参画していなかったんです。ふるさと納税は自治体によって有利・不利がものすごく出る面があるからです。八幡市は、立地としては都市部にあり、農業はやっていますが、九条ネギやタケノコなど、特産品は足の早いものが多い。あるいは、工業産品にしても、八幡市は、交通がなまじ便利であるがために中継地点的な役割を果たしているので、中間生産品というのでしょうか、半導体の部品であったり、工業用のポンプであったり、そういうものが多い。なので、返礼品競争ということを考えるとやはり不利で、コストをかけてまでは参入しないという選択をとっていました。

私としては、それも一理あると思いますが、就任後はそれを転換させていただきました。小さいものでも積極的に日本全国に売っていくことで中小企業の産業振興にもなるし、シティープロモーションにもなると思い方針転換して、地域産品の掘り起こしをしています。「やります!」と市が方向転換をすると、小さいまちなのでそれはすぐに響いて、個人商店さんなどが「じゃあ、うちも、こういうのをやってみようかな」とかすぐ考えてくれるので、それがうれしいですね。

八幡市は、「広報やわた」やインスタグラムなど、広報活動に力を入れておられる印象です。きれいなところがとても多いですね。

インスタグラムは広報の職員が一生懸命撮ってやってくれています。

景色もすごくいいところが多いので、そういう良さ、魅力を伝えられるように頑張っています。八幡市は、30分ぐらいで大都市圏にアクセスできるけれども、自然を気軽に楽しめる場所でもあるんですね。背割堤の桜もそうです。背割堤は、一級河川が3川合流して淀川になるところでして、一級河川が3つも合流するところは日本でもなかなか珍しいんです。あと、八幡宮口駅からケーブルカーがありますが、深くて雄大な渓谷になっていまして、日本の中でもすごく高いところをケーブルカーで走るようになっています。駅前からすぐに行ける渓谷です。

市政運営について

市長は、子育て支援とまちづくりに力を入れておられますが、なぜこの2つに力を入れようとお考えになったのでしょうか。

地方自治の目指すべきところは、まちの魅力と活気を磨くことによって市民の皆さんの暮らしの実感をよくして、そこで子どもを生んで育てたり、長く快適に暮らしてもらうことですし、さらに言えば、魅力的だなと外からも思ってもらって、移り住んできてもらえるというのが一番理想的だと思います。それぞれの自治体がそれに全力で取り組むことによって日本がボトムアップ的によくなっていくと思います。そういった意味で、まちの魅力、生活実感をどのようによくしていったらいいかということを考えたときに、子育て支援として子ども医療費の無償化、給食費も一部無償化するなど、各種の支援施策の充実に取り組みました。ソフト面の施策の充実で暮らしの実感をよくするということです。

もう1つがハード面、都市基盤整備です。どれだけソフトやイベントがよくても、まち自体の使い勝手が悪いとか、動線が悪いとか景色がよくないとか、そういうところがあるとどうしてもまちの魅力にも限界が出てくると思いますので、都市基盤整備という意味でも頑張りたいと思っています。

放っておくと高齢化が進み、人口も流出し、まちが細っていくので、それを食い止めて魅力のあるまちにして人を呼び戻したいということでしょうか。

おっしゃるとおりです。私の問題意識として、就任後一番痛感したのが、少子高齢化による人口減少ってこんなに深刻化していたのだ、ということです。これまでの経済基盤や社会活動、経済規模を維持できないレベルまで稼働年齢層が少なくなっています。中小企業さんの働き手がいないとか、仕事はあるのに継いでくれる人がいなくて店を畳んでしまうとか、これは日本全国で共通する悩みだと思いますが。

八幡市では、住宅開発が一番進んだのは約40年前で、その頃に団地や戸建て住宅が一気に建って、今それから約40年が経ち、いわゆるオールドニュータウンのような状況になっています。おうちを建てようとか移り住もうと考えるのが、30代くらいの子どもができる頃が多いじゃないですか。当時30代で移り住んできた人たちが40年経って、今まさに70代後半になってきています。

そうすると、八幡市のような都市圏に属している地方都市の場合、70代後半で車での移動がしんどくなると、たちまち普段の生活すら立ち行かなくなるんです。車があれば大型ショッピングモールまで10分だったのに、もう行けなくなるわけです。

じゃあ公共交通は?となった途端、皮肉なことに、運転手不足でバス会社さんは今、ものすごい勢いで路線廃止、減便をされています。私が就任してまだ1年経っていませんが*2、もう4路線廃止、4路線減便で、バスがなくなってしまった交通の空白地域が出てしまいました。それならタクシーか?というと、タクシーも運転手がいないし、電車も保守・点検の人材もいないし、どうしようかと役所で頑張って考えようと思うと、役所も人がいない。本当に人がいないんです。

こんなに少子高齢化が進んでいるんだなということを痛感しまして、例えば、これまでと同じように漫然と道路だけをつくっていたら勝手に店が来て勝手に経済が回るとか、もうそういう局面ではないんだと。自治体が、住んでもらいたい、観光に来てもらいたい、働きに来てもらいたいという魅力を、本当に全力で磨き続ける努力をしなければ、少なくなった人口の獲得競争に負けてしまう。自治体も全力で競争しなければいけない時代になっているんだなということを痛感しています。

※2 インタビュー当時。

人手不足が待ったなしで、どこでも外国人労働者を受け入れないといけなくなってきています。そのあたりの取組についてお聞かせいただけますか。

八幡市は、外国人人口の増加率でいいますと、2023年全国2位、2024年も3位です。たった5年前までは住基ベースで五百何十人だった外国籍の方が、今は2700人ほどになっていますので、この5年で5倍になっていて、増加率はとても高くなっています。産業で言うと、食品加工をはじめとした工場勤務の方、中古車の部品とか中古車販売の車関係の産業に従事しておられる方が多いですね。

人手として外国籍の方を一定前提にしないと日本の社会がもう回らない状態になっているということは私自身も痛感しています。あとは、いかに市民全体として、従来の住民の方の暮らしと環境を大切にしながら、来ていただいた方を受け入れて、なじんでいただけるようなコミュニティーを形成できるかどうか。ここが本当に踏ん張りどころだと思います。

市民の皆さんがボランティアで日本語教室をやってくださったり、外国人の方向けに日本で生活していくための冊子を作ったりしていて、それを市としてもバックアップしています。地域のお祭りにもおいでよと、コミュニティーとして受け入れて包摂していこうとしています。こういった試みがものすごく大事なのかなと思っています。

外国人労働者を受け入れる際の窓口やルートについては、どのような工夫をされていますか。

今は民間ベースで、行政としての呼び込みは特に行っていません。八幡市は好条件が揃っているんです。工場が多いですし、外国人の方々にとっては、そこそこ安い団地があって、働くところがあって、企業さんも、一気に雇って団地に入ってもらって、という感じで、需要と供給は成り立っていますね。

枚方と八幡と京田辺は雰囲気がよく似ていますが、その間には大阪府と京都府の府境があります。その境目を越えて何かできればいいのに、ということはありますか。

市民生活としてはかなりつながりは深いですが、府が違うというのは行政の動きとしては大きく違ってきます。ただ、枚方と八幡でいいますと、川でつながっているということもあり、一緒に舟運事業をやっています。万博に向けても連携を深めています。

八幡市に住んでいて大阪に勤務されている方が多いですよね。

そうですね。日常生活面でも、市域の鉄道駅は京阪の石清水八幡宮駅と橋本駅で、どちらも各停駅なので、枚方の樟葉駅を利用される方が多いですね。

行政区分を越えた経済区分といいますか、アクセスのしやすさで広域連携の形が広がっていきそうですね。

そうですね。行政区で割ると、八幡市は伏見や京都市側となりますが、実際の行動圏となると枚方のほうが近いので、例えば就職フェアでは、枚方のハローワークと一緒にやらせていただきます。ただ、府が違うと最低賃金が違って、大阪のほうが高いんですよ。だから、八幡市の市民の皆さんからしたら、5分、10分で最低賃金が高くなるので、八幡市としては不利です。(笑)

男女共同参画社会について

女性最年少市長ということで、女性が今後より社会に参画できる社会、女性が性別による色眼鏡で見られない社会にするためにはどういったことが必要だとお考えでしょうか。

私が個人として意識していることは、女性では史上最年少という、ちょっと色眼鏡で見られやすい属性であるからこそ、あえて政策面では奇をてらったり目新しさを求めすぎることなく、自分自身が着実なロールモデルを示せる存在でありたいと考えています。私がやる施策はセオリーどおりの王道かつ時宜を得たもので、徹底的にやり切るということを意識しています。真に色眼鏡で見られることがなくなる世界というのは、男女という性別にかかわらず、能力で評価し合える世界だと思っています。だからこそ、性別関係なく誰もが認められる着実な手順を踏み、成果を出したい、そこにこだわっています。誰もが納得する手段で努力し、成果を出し、信頼を積み重ねる。「最年少」で「女性」でも「任せられる」のだという実績を積み重ねたいです。

また、一般論で申しますと、例えば首長には行政における決定権限がありますが、そのような意思決定ができるところに女性が増えていくべきだと思っています。人口の約半分が間違いなく女性で、あらゆる経済活動や生活をしている一方で、世の中のあらゆる施策の意思決定において女性が極端に関わっていないというのは、健全ではないと思います。その結果が今の少子高齢化なのではないかと思うところもあります。今までのように、パートナーに子育てや家事を全部任せて仕事に突っ走ってきた人しか、意思決定に携われるような政治的に高いポジション、組織内の高いポジションに上り詰められないということでは、子育てや家事が身についていない方々が、子育てについてとか働き方について制度設計をすることになるわけですから、子育てを当事者目線で上手く想定できていない制度設計になる。そこに子育てをしている女性を無理やりはめようとするから上手くいかなくなるんじゃないかなと思っています。

海外では議会の何割かを女性にするというクオーター制が採用される国が増えてきていますが、それについてはどうお考えですか。

クオーター制も今の日本ではすぐには難しいかな…と思います。台湾とかを見ると成功していて、台湾は女性の登用がすごく進んでいますよね。

ただ、私は、クオーター制も男女共同参画社会を目指すきっかけとしてはいいかもしれないですが、やっぱり最終的には、各々の能力で判断してほしいなと思います。

私自身、この業界では、なめられるということがあることは事実です。でも、先ほども言いましたが、能力で活躍して認められる女性が増えることが、一番本当の意味での男女共同参画社会を目指す上での近道なのかなと思います。能力でちゃんと認められる人が増えれば、女性に対する偏見は減っていくと私は信じています。

そして、能力がある人の活躍の足かせになっているものが残っているので、それをどう取り除いていくかというほうにみんなで注力したいですね。

足かせになっている大きなものは何でしょうか。

M字カーブと言われますが、女性が出産などで一旦キャリアを失うこともそうですし、あるいは、全国規模で男性が異動せざるを得ず、しかもそれが30代ぐらいの時だと、女性は自分のキャリアをリセットしてついていかないといけない場合もあるじゃないですか。キャリアの断絶、そして、そこから正社員として復帰する難しさかなと思います。

川田市長にとって、リーダーとは

最近は、リーダー像について、トップダウンやボトムアップのどちらがよいかということが言われたりもします。川田市長はどのようなリーダー像を理想とされておられますか。

川田市長はサーバントリーダー型ですよねと言っていただいて、ああそうだなと思ったんです。

サーバントリーダーというのは、組織に奉仕するリーダーという意味で、どちらかというとボトムアップに近いと思います。これをやろうと言って自分が引っ張るというよりは、いろいろなところから意見を聞くということを尽くした上でまとめて、それで合意形成に持っていくというやり方ですが、それが自分の中でもあるべき形だと思って努めていますし、実際にもそうなのかなと思っています。

それぞれの部署から上がってきたことを横断的に見られるのが首長の意義深いところです。例えば、高齢者施策の部署は普段はそこに特化しているけれども、違う部署がこういうことをやろうとしていたからタイアップするべきじゃないですかとか、あるいは、市全体としては費用感の問題もあってこちらのほうに舵を切りたいときに、代わりの施策をこういうふうにしませんかとか、あるいは、似た施策が乱立しているからちょっと整理しませんかとか、そんな話をよくしているのですが、それもサーバントリーダーの一面なのかもしれません。

市長の息抜きの時間

~子どもたちに声をかけられるのが癒やしです~

お忙しいかと思いますが、市長は息抜きには何をされているのですか。

私もちゃんと息抜きせなあかんなと思っているんですけど、やっぱり休みの日も、市内のこのお店に行ってなかったわ、というお店に行ってお話をしています。まちを歩くと、ここはちょっと電灯が少ないなとか…ワーカホリックですね(笑)。

でも、まちを歩いていると、すごくありがたいことに、就任時に女性で最年少市長ということでちょっとテレビに出たこともあって、市民の皆さんが覚えてくださっていて、子どもさんも声をかけてくれるんです。「川田翔子やー」とか「市長やー」と言って来てくれるのがすごくうれしいですし、それが癒やしかもしれないです。

川田市長の将来像

差し支えない範囲で、川田市長はどのような将来像をイメージしておられるか教えていただけますか。

市長という仕事はすごくやりがいがあって、私は10年ぐらいを目安に仕事をやらないと本当の実績は出ないのかなと思っています。

八幡市は、人口7万人で、広さ24平方キロメートルという片道10分あれば車で大体のところに行けるコンパクトなまちです。このまちの範囲においては、私が努力すれば、合意形成をして一定の方向性に導ける手応えがあるものもありますが、特に都市整備など大規模なまちづくりの話になってきますと、合意形成を含めてやはり10年レベルをかけないと、本当の意味での実現はなかなかできないですね。

具体的に言いますと、駅前の都市整備では初年度に1000万円の予算計上をしまして、グランドデザイン業務というのを今やっています。いきなり市が「ここにこれを建てるぞ!」と言うのではなくて、シンポジウムなどをやって市民の皆さんに実際に決める段階から参画してもらうことにより、ある種の当事者意識や共通意識を持ってもらいます。私もあのときこういうことを言ったなとか、皆さんにも携わった実感や認識を持っていただかないと、何かができた後も主体的に来てもらえないと思います。そういう意味もあって、時間はかかりますが、今、10年の計画でまちづくりに着手したところです。

10年のレベルでまちづくりをやった時に見えた課題感や問題認識次第で、その次のキャリアはまた考え直すかもしれないという感じです。

弁護士に対するメッセージ

市長は市政に邁進されていますが、何か弁護士がお手伝いできるようなこと、もしくは弁護士に期待するようなことがありましたら教えていただけますか。

市長という仕事をやらせていただいて強く感じるのが、市民の皆さんの中に法治国家における法規や権限に対する基礎的な知識がもっとあってほしいなということです。例えば、その都道府県で起こったことであれば、その文句が全部役所に行ってしまう。役所に法的に権限のないことに関してまで延々と責められて、怠慢だと言われ、それが政権批判につながって政局に利用されていく、ということがあるんですね。

だから法教育や主権者教育というのでしょうか、それが子どもにも大人にももっと浸透したら、市政もしくはどんなレベルであっても、皆さんの考え方もブラッシュアップされて、議論の建設性が増していくのではないかと思います。

法教育などにも、もっと力を入れていきたいと思います。本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

ありがとうございました。

2024年(令和6年)9月12日(木)インタビュアー:折田 啓

尾崎雅俊

豊島健司

田頭拓也

プリティ梨佐クリスティーン