弁護士会から

広報誌

オピニオンスライス 5月号

-

舞台演出家

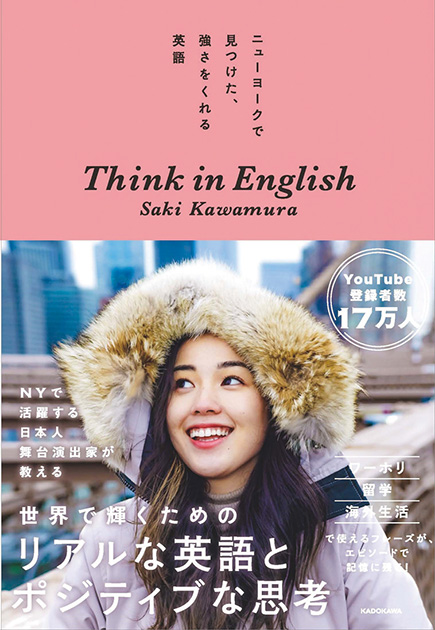

河村早規さん

KAWAMURA, Saki

ニューヨークで舞台演出家として活躍されており、YouTuber(登録者17万人)としても英語の勉強法などの発信をされている河村早規さんにインタビュー。YouTubeはもちろん、舞台演出家としてのお仕事、そして今年2月に出版されたご著書についても、伺いました。

-

海外生活をめざしたきっかけ

河村さんが、具体的に海外生活をイメージされ始めたのはいつ頃で、どんなきっかけがあったのでしょうか。

私が2歳の時から、母が英語教師のところに連れていってくれたことがすごく大きかったと思います。英語が身近な存在で、その後、中学校や高校で英語を勉強すればするほどすごく好きになっていきました。海外生活が視野にあったというよりは、英語がすごく好きで、それが国際基督教大学(ICU)への進学につながりました。

大学時代、就活中にアパレル企業でのインターンをしていた際に、30代後半から40代の方から、「自分のキャリアに満足いってないんだよね」とか、「今の仕事が楽しいか分からない」という声を結構聞きました。それがきっかけで、本当に自分のしたいことは何だったんだろうと。最初は海外という視点ではなかったのですが、舞台の勉強をしてみたいとそこから思うようになり、就活を辞めて大学院の道へと切り替えました。

当時、日本では、総合大学で舞台の修士号が取れる大学院がなくて、必然的に海外に目が向き、最終的にニューヨークに落ち着きました。アメリカでは、Master of Fine Arts(MFA)という修士号があるのですが、MFAの場合、実技ベースの修士号になっています。3年間のプログラムの最後は、試験や修士論文ではなく、オフオフブロードウェイ*1での6週間の公演をするというのが私たちの卒業の要件でした。

※1 ニューヨークのマンハッタンにある、小さい劇場のこと。

舞台については、幼少の頃から興味がおありだったんですか。

そうですね。幼少期からバレエをやっていたり、中学生の時にはミュージカルの団体に入っていましたのでもともと好きではありましたが、それがまさか仕事になるという視点は全くなかったです。

大学院生活

大学院というのが大変忙しそうで、朝から晩までカリキュラムがあるんですよね。改めて、大変ではなかったですか。

大変でしたね。MFAは、カリキュラムがしっかり決まっていて、コースもすごく多かったんですが、一番忙しかったときは、朝10時から夜9時まで大学院に行ってたこともありました。その期間は、30分休憩が間にあるぐらいで、結構みっちりでしたね。

実は渡米当初、大学院の教授に「Your english is terrible」と言われたぐらい英語が悪かったんです。日常生活は大丈夫でしたし、ICUでは英語で授業を受けていたので、ある程度は話せると思っていたのですが…。英語の単語は分かっても、その背景にある文化や、コンテキストが分からなかったことが話せない一番の原因で、苦労した部分でした。授業の内容は意外と理解できるのですが、日常生活で友達と仲良くなることのほうがすごく難しかった記憶があります。

YouTubeを拝見すると、物すごい量の本が写っていますよね。

大学院時代はかなりの読書量でしたね。追いついていたかどうかも分からないぐらいですが、大学院のときは、授業で言うことを5つ6つ考えていって、それを話すということをしていたので何とかなっていましたが、心が折れるようなこともたくさんありました。

英語については、是非あとでお伺いさせてください。大学院では、演出以外にも、脚本、俳優などいろいろな専攻があるそうで、河村さんは俳優についても一部されていたとお聞きしました。

そうなんです。本来であれば、シアターでインターンをしたりすることを期待していたのですが、新型コロナウイルスの影響でそれが全部なくなってしまったんです。

そんな中、映像の業界が舞台よりも少しだけ早くオープンしたので、映像も勉強したほうがいいかなということで、俳優としてオーディションを受けたり、PA(プロダクションアシスタント)として現場に行かせてもらったり、映画についてもいろんなことを学ぶようにしていた時期もありましたね。

舞台演出家として

舞台演出の観点からは俳優の選考もなさると思います。その際は、ご自身の俳優のご経験ももちろん生かした上での選考になるかと思いますが、どういう観点で俳優の方々を選ばれるのでしょうか。

物語を忠実に表現するということが私の舞台演出家としての一番の仕事だと思っています。奇想天外なアイデアや、High concept(強い着想)を押して作品を作るのがとても上手な演出家もいますが、私は、脚本家が書いた作品を、まずは忠実に理解することが一番の土台にあると思っています。その上で、手段を選ぶのが私の仕事です。ですから、俳優さんを選ぶときも演技力以上に、その役に忠実であるかどうか、物語にいい影響を与えるかどうかを意識しています。

脚本というのは全てが書かれているわけではないので、アクターにどのように演じてもらうかを考えるときには、脚本のさらに奥にあるものまで考えて、ここは何が言いたいんだろうかということを考えて演出されるのですか。

そのとおりです。舞台のお仕事をされていたんですか?そこを分かっていただけるのはすごく珍しいです。

脚本家の意図を深く理解するために、私はたくさんリサーチをします。例えば、秋にニューヨークで演出する「Astronauts Wanted」は、実際に存在したマーズ・ワン・プロジェクトが元になっています。そのプロジェクトは、結局2年ぐらい前に頓挫してしまったんですが、NASAではなく、民間企業がボランティアを募ってトレーニングをし、火星に行く飛行士を育てる、という無謀なプロジェクトでした。

今はその準備期間として、火星のことはもちろん、宇宙飛行士の生活環境やスケジュール、トレーニング内容、実際の記録など、ドキュメンタリーや記事を使ってたくさんリサーチをしています。その上で初めて、言葉の裏まで理解ができるし、デザイナーとのミーティングでもその知識を活用しています。知識がないと、フェイクのものを舞台に載せてしまうことになるので、そこはすごく気をつけています。

リサーチされるときに参考にする文献も英語で書かれていると思います。さらに、その英語で書かれているものの裏にある文化やいろんなものを含めて考えるというのはすごく大変ですよね。

そうですね。私は22歳ぐらいで急にぽんとアメリカに行って、その国の歴史や政治を表面的にしか分からないまま文化的な仕事をしようとすると、そこで大きくギャップが生まれるんだなということに気づきました。

今でもまだ分かっていないことも多いですが、文化だけではなく、政治や宗教も本当に言語に密接しているので、そこを理解するのに一番時間がかかったかもしれないです。まず、キリスト教のことを勉強するところからでした。

河村さんの中で文化、価値観の違いを一番感じた出来事は何でしょうか。

仕事の面では、自分の仕事と他人の仕事の境目がすごくしっかりしていて、そこを越えて仕事をしないことが一種のマナーなんです。私が日本にいた頃は、どちらかというと、何でもやります、何でもできますというふうに全体のスキルを上げていって貢献するというところがありました。そういうときももちろんありますが、専門職になればなるほど、私のお仕事はここ、あなたのお仕事はここ、だからその垣根を越え過ぎないというのがマナーで、それは日本の価値観とはすごく違うなと思いました。

演出をされるときに俳優さんや裏方さんともいろいろやり取りをすると思いますが、それぞれにプロフェッショナルの意識があるとコミュニケーションを取るのは結構難しいのではないでしょうか。

難しいです。日本では演出家がトップダウンで指示だしをしてアクターを動かすことが多い、と聞いたことがあります。アメリカでは、俳優は俳優としての仕事をちゃんと持ってくる、その上で演出家が、指揮者のような感じでまとめる、オーガナイズするという仕事をします。ですから、必ずしも自分がやりたいことが一番という役職ではないので、その状況下でのコミュニケーションというか、コラボレーションがすごく大事なのかなと思います。

演出をする際には、正にリーダーシップが鍵になると思いますが、河村さんが信頼関係やリーダーシップを取るに当たって意識されていることは何かありますか。

この仕事をする上では、想像以上に人と人のつながりが大事だと考えています。私が一緒によく働く女性演出家がいるのですが、彼女は常に相手のことを歓迎する姿勢でリハーサルを行います。舞台作りにはたくさんの人が関わるので、アシスタントレベルの人だと自分が作品の一部だと感じることが難しい場合もあると思うのですが、彼女はそういう人たちへのケアも忘れず、いろんな人を巻き込んで作品作りをしていきます。私がとても理想としているリーダー像です。

日本でもマネジメントがかなり意識されていて、昨今、いろいろなハラスメントが話題になり、マネジメントが非常に難しくなっています。河村さんが、こういうふうにしてほしいというのを英語でお伝えするときに、言い方など、気をつけていらっしゃることはありますか。

強制はしないことが大事かなと思っています。例えば「何々は可能ですか」という言い方にすることはよくあります。あとは、選択肢を与えて、私が見ていてこう思うけど、多分あなた的にはこういう視点もあると思うから、ちょっと考えてまた別の日に話をしようというのはよくします。ただ、一方で、しっかりと自分の意思を主張することが、相手に対してリスペクトを持つことでもありますね。結局ボスが何を考えているか分からなかったら下は動きにくいじゃないですか。ですから、自分の意見はしっかり伝えるというのも大事なのかなと思います。

そのほかに、演出やディレクティングの中で、一見すると分からない難しさを感じることはありますか。

ディレクティングというのは舞台を演出するだけではなくて、組織のリーダーとして動くということなので、チームメンバーのメンタルのケアなんかも含まれます。

メディアに対して出す写真の選択も私たちを通してやりますので、アーティスティックなところだけではなくて、すごく事務的なところまで関与しているということはなかなか見えない部分であり、大変な部分であるのかなと思います。

メンタルケアというのは、具体的にどんなことをされているんですか。

アメリカでは、一人一人にオーナーシップがあるという言い方をするのですが、自分がこのプロジェクトの一部なんだということを一人一人に強く感じてもらうことが組織として一番成功するんじゃないかと思っています。

オーナーシップを持ってもらうためには、部下の人のアイデアを採用するだとか、最終的に採用しなかったとしても、聞くだけでも十分効果はあると思いますので、そうやって下の人たちも巻き込んでいくということがメンタルケアの一例かと思います。

あとは、舞台にはびっくりするぐらい大人数の人が集まっているので、例えばテクニカルリハーサルといって、照明や音を合わせるリハーサルをしている時は舞台裏のことは見えないんです。でも、自分の作品を実現してもらうには、照明や音響担当のスタッフがいないと成り立たないので、休憩時間に声をかけに行くだとか、本当に細かいですが、ドーナツを差入れするとか、そういうところでちょっとでも気を配ることが大事だと思っています。

舞台上の多様化~多様化が舞台のストーリーにもたらすことは?~

オペラなどでも、例えばメトロポリタン歌劇場のライブビューイングなどを見ていると、かつては白人が全て演じていたのだろうけれども、今は有色人種が出ていることもあるので、舞台に上がる俳優の人種においても、多様化させる意識が定着しているのではないかと思います。河村さんもそのように感じられることはありますか。

ありますね。むしろ、白人だけの舞台というのはあまり見なくなってきていて、舞台に上がる人たちを多様化させるという意識は上がっています。

ですが、舞台を作る側の人たちの多様性は、舞台の上に比べるとそこまで変わっている感じはしないです。例えば、私の次の仕事も私以外は全員男性の白人なのですが、そのあたりも変わっていけばいいなとは思います。

そこを変えていこうという声は実際上がっているのですか。

上がっていますし、少しずつ変わってきているとは思いますが、これまで多様なキャリアを積んできた60代後半とかの演出家が、ブロードウェイの大きな舞台を作るとなったときに、その人が連れてきたいのは、その人の歴代のコラボレーターなんですよね。となると、どうしても白人男性が多くなってしまうんです。

もちろん、その演出家の気持ちもすごく分かります。だからこそ、小さい舞台の現場からドアを開き続けていかないと、なかなか大きいところが変わるのは難しいのかなと思います。

歴史物語的なお話があったとして、その舞台が中世ヨーロッパであったり、もしくは、同じ見た目の人だけがいるような世界を前提に話を構成している場合がありますよね。とはいえ、多様化が進む現在では、その当時の人と全員が同じ見た目ではないわけですが、そこは当時と違っていても、観客側は抽象化して気にせずに見てくれているんですか。

観客が抽象的に舞台を見られるように誘導するのも演出家の仕事だと私は思っています。例えば、古典的で歴史的に白人が演じてきたような作品でも、舞台のセットを極限まで抽象化して、作品の中の人間関係だけにフォーカスするバージョンで作るなど。そういう場合に、誰をキャスティングするのかも含めて、演出家としての技量が試されると思いますね。

白人しか出演しない作品を今プロデュースしてよいのかという点もあると思いますね。白人しか出ない作品ばかりをプロデュースしていると、それは多分政治的にも問題になり得ますし、そこに投資家が集まらなくなったりするので、今どの作品を世に出すのかはプロデュース側も考えていると思います。

例えば「ロミオとジュリエット」を、その登場人物も変えるのに沿う形で、話を多少変えるのでしょうか。それとも、話自体は全く変えないけれども、登場人物や人種の差異が気にならないように工夫するということですか。

後者ですね。リバイバルの作品として「ロミオとジュリエット」がブロードウェイで上演されますが、それは演出家の方が全部Z世代のヒップホップのテイストに変えたんです。だけど、脚本のテキスト自体は全部一緒です。そこは結構決まりがあります。脚本のテキストは全部一緒のままだけど媒体を変えたりして、現代風にすることで、いろいろな人種の方を出演させるという方法でやったりします。

「SHOGUN 将軍」がアメリカではやっていたみたいですが、あれはアジア人しか出てこないというわけでもないんですか。

あれは日本人特有の作品だからこそ、プロデューサーが頑張って日本人を集めたんだと思います。ここら辺がすごく難しくなってくるんですが、白人の作品に関してはキャスティングで門戸を開くけど、黒人特有の作品とかアジア人特有の作品はなるべくそこに忠実に再現するという流れが多いですね。

そういうのも酌み取っていかないといけないんですね。

そうですね。時代の流れで、どこまでやるのかやらないのかもすごく難しいところではあります。

日本人として苦労したこと

日本に住んでいる身からすると、日本人がアメリカの専門職の分野で評価されるのは難しい場面もあるのではないかと思うのですが、難しさを感じられたことはありますか。

自分でやってみて思うのは、申し訳ないという思いを捨てることがすごく大事だなということです。例えば英語がしゃべれなくて申し訳ないとか、自分が周りに追いついていなくて申し訳ないとか、私は人から遅れているという気持ちがすごく強かったんです。もちろん、その気持ちがあるから頑張れた部分もありました。しかし、仕事のレベルが上がるにつれて、自分が提供できることにフォーカスをする、というマインドセットに変わってきました。そうするともっと他人からの評価も上がってきたように感じます。

ニューヨークは特に多文化な場所なので、英語に関して言っても、アクセントもばらばらだし、英語を全然しゃべれてない人もいるぐらいです。それでもその人が生活できている、仕事ができているというのは、どれだけきれいな英語を話すかではなくて、自分が伝えたい内容にフォーカスできているからなのかなとも思います。

どうしても日本人は、文法を間違えて話しちゃいけないとか、間違えたら恥ずかしいとか、そういうのが先に来てしまうので、いろんな方がいても前に出ていけないという悩みがあるのですが、マインドセットが大事で、伝わったらそれでいいと考えればよいですか。

そのとおりです。これも日本人の特徴だと思いますが、郷に入っては郷に従えという部分があると思います。それはすごく大事なことですし、そのマインドが私を助けてくれたこともたくさんあるんですが、どうしてもアメリカ人みたいに考えなきゃいけないとか、周りの人たちがこう思ってるから自分もこう思わなきゃいけないと思う癖がついていました。

でも、本当はそうじゃなくて、私たちは私たちの育ってきたバックグラウンドがあって、その違いを見てもらうというところにフォーカスしたほうがもっと人間関係も円滑に行っただろうなと思うし、それこそもっと面白いと思ってもらえただろうなとは思います。

違いが深刻化すると差別につながるわけですが、特にコロナ禍ではアメリカにアジア人がいたら殴られたりというのがありましたけれども、私生活や仕事でも差別やそれに近いことを感じることはありましたか。

ニューヨークのまちを歩いているとやっぱり何回かありますね。パンのカスを投げつけられるとかあって、びっくりはしますけれども、悲しいなと思うだけで、メンタルには影響しないです。

むしろ、マイクロアグレッションというんですが、違いを認識していないことから出る発言のほうが私は心に来ます。細かいことですが、アジア人の女性はアメリカでは若く見えるので、どこの現場に行っても「学生?」と聞かれるんですね。それは色の差別とは違いますが、私はまだ業界の人と認められてないのかなと思って、心に来ますね。

YouTuberとして

YouTubeを始められたきっかけは何ですか。

コロナ中に舞台の仕事が全部なくなって、みんなが映像の仕事に流れていく中で、私もちょっと勉強したいなと思って、じゃあYouTubeで映像を作ってみようかなというのがきっかけです。私が大学院に行くときは海外の芸術系の大学院に行く方が全然いなくて、本当に情報集めにすごく苦労したので、そこを発信して、将来もし行きたい人がいたら役に立てないかなと思って、始めました。

BGMも含め、とてもクオリティーが高いですよね。特に映像がとてもきれいですが、あれはどういう工夫をされているのですか。

そこは本当に勉強しながらというか、もちろんいいカメラやいいレンズを使うというのはあるんですが、実は撮影に一番大事なのは光なので、光をどこから当てるのかという部分はこだわって勉強しています。

今はカメラで修正もできますが、修正してしまうとその分画質が落ちるので、できるだけ自然光を使ってできたほうがいいですね。そういうところは結構考えてやっています。

1つの動画を撮るときに、テーマごとに、このぐらいの時間でこんなふうに収めようといったことを予め考えた上で話されているのですか。それとも、いろいろ話してみた結果が、動画になっているということなのですか。

実は、たくさんリサーチをして台本を作って撮影をしています。例えば英語に関するテーマの場合は、ほかのYouTuberがどういう内容を話しているのかを見たり、ほかのYouTuberが英語のシャドーイングについて3つ紹介しているなら私は5つ話そうとかを考えたり。競合他社を見るような感じですね。動画のテーマについて一次文献を見つけてリサーチをしたりもして、その上でスクリプトを作り、それを見てしゃべっています。

今はどういうことに一番フォーカスして伝えたいと思っておられますか。

最近、本を出版しまして、英語のポジティブさや、英語からインスピレーションを受けたことをテーマに、私の経験を通して、1年目から5年目に分けて、62個のフレーズを紹介しています。コアにあるのは、私が英語を通してポジティブなマインドを学び人生の見方が変わったという経験です。その本を執筆する中で、人をエンパワーリングすることに私は興味があるんだなということに自分で気づきました。

YouTubeでも、自分の経験を通して、海外に行ってみようと思う人がいたらその背中を押したりとか、「あなたもできるよ」とか言ってあげたりとか、そういうところに自分が一番やりがいを感じるのかなと思っているので、ここからはそういう内容にシフトしていこうかなと実は思っています。

出版された本のこだわりのポイントを教えていただけますか。

とことん自分の経験のリアルなところをさらけ出したと言っては変な言い方ですが、1つたりとも無駄なエピソードがないように工夫しました。全て私が経験した中でアメリカ人の友達からもらった言葉をみなさんに紹介しているので、私の1年目からの成長と一緒に読んでいただけるのではないかと思います。

英語学習書ではありますが、エッセイ調といいますか、ストーリーも楽しんでいただけるんじゃないかと思います。一番は、英語にインスピレーションを受けて、英語のポジティブさとか温かさを日本のみなさんに伝えたいと思って書きました。

英語の勉強法について

英語の勉強法で、やってこられて一番よかった勉強法はどんなものでしょうか。

一番は文法だと思います。結局、現地で生活するようになると文法に立ち戻ることはすごく難しく感じます。基礎の基礎の部分を抜かして実践に入ってしまうと、そのまま完結できてしまうことが多くなるので、基礎に戻って、正しい英語に戻していくのがすごく難しいんですよね。

特に弁護士の方が海外に行きたいとなると、ビジネスで使えるきれいな英語が必要だと思うので、基礎になる文法は絶対押さえておくべきだと思います。

私が日本で文法を勉強しているときは、何でこんな役に立たないことを勉強してるんやろうと思ってましたが、実際しゃべるようになってからは文法をしっかり勉強しておいてよかったなと思いますし、日本で勉強できたことにすごく感謝しています。

私は一応英会話をやっていますが、専門的な内容を英語で伝えるというのが一番難しいです。河村さんの場合は、どういうふうにその能力を習得していかれたんですか。

これは何においてもそうだと思いますが、言語化能力って大事じゃないですか。日本語だったらみなさん自然にできることだと思いますが、英語になるとそこの能力ががくんと落ちてしまう。それは多くの場合、訓練が足りてないのではないかと思います。あとは音声認識にばかり気を取られて、思考に頭が回っていないので、音声認識のところから早めに抜け出すことです。

言語化能力と音声認識から早めに抜け出す。難しいですね。

難しいですね。アメリカだと、「What do you think?」とすごく意見を聞かれるので、そのシチュエーションを想定して、日常生活から意識していました。

例えば美術館に行って1個の絵を見て、「What do I think?」と自分に聞いて、答える。答えはどんな小さいことでもいいんですが、自分の意見を持つことがとても大事で、いいトレーニングになります。私も日本にいるときはなかなか自分の意見を持つ癖がついていなかったので、日常生活で頻繁に訓練していました。

もしアメリカに行かれる前に時間を戻せるなら、英会話のレッスンを外国人の方から受けられるとして、1時間あればどういうレッスンを受けますか。

私もオンライン英会話をずっとやっていたのですが、新しい先生に会うと、毎回自分のことをしゃべって1時間終わるんですね。ですから、なるべく同じ先生をキープして、プログレスを見てもらえばよかったかなと後悔しています。

お仕事で海外に行かれるなら、なるべくその経験値がある先生だとか、似たような経験値がある先生を探せると、それこそ専門用語のことをお話しできたりしますよね。私の知り合いで英語は話せるけどビジネス英語は全然できない方がいるのですが、その方はセールスの方なのでセールスに特化した先生を探して、グラフをどう説明するかといった勉強をしたりしていましたので、自分の仕事と関連する経験値があるかどうかを基準に探していくことが大事かもしれないですね。

私だったら、舞台をやっている人は少ないと思うので、映画鑑賞が趣味の人と映画についてどう思うかについて話をするとか、そういうふうに先生探しをしたかなと思います。私が弁護士さんを使った経験としては、コンサルをしてもらっている感じもあったので、弁護士に限らず、広くコンサルというところに共通項を見出して先生を探すとか、いろいろやり方はありそうです。

河村さんの今後の将来像

今後の将来像について、アメリカか日本のどちらで仕事を続けていくかなども含めて教えていただけますか。

私は、今のところずっとアメリカで仕事を続けたいと思っていて、日本に逆輸入していただけるような形になれば一番うれしいなと思っています。私がアメリカで作った作品が日本に来るとか、アメリカの作品が日本に来るときにお手伝いできるということになれば、すごくうれしいです。

その後に日本でのお仕事もあったらうれしいですが、新しい作品の作り方というのが日本とアメリカではすごく違うので、アメリカで頑張っているからには、そこである程度のところに行ってから日本に貢献できるようになりたいなと思っています。

日本とアメリカをつなぐような架け橋みたいな役割も多く担われるということですか。

そうですね。光栄なことに、そういったお話を頂くことも多くなってきたので、ニューヨークにいながら私が日本の業界にどのように貢献できるかは常に考えています。

舞台の作品で言うと、河村さんが作っていきたい作品というのは、日本的なものなのか、どういうものをイメージされていますか。

私はユニバーサルなものがすごく好きで、政治、国、宗教の違いはあっても、ストーリーのコアな部分がみんなに届く作品かどうかというのをすごく意識しています。いくら日本が好きで日本のことを誇りに思っていても、ただ日本のいいところばかりを言ってる作品には私は実はあまり興味がなくて、それよりも、人と人との関係性のような、世界の人たちに通じるものにすごく興味があるので、割と幅広い作品を作りたいなと思っています。

弁護士に対するメッセージ

アメリカで生活をされてきて、アメリカの弁護士と日本の弁護士とで違いを感じられるところがもしあれば、教えていただけますか。

アメリカの弁護士さんには私はビザのことですごくお世話になりました。アメリカのビザは特殊で、働くだけのビザでも本当にいろんな種類があって専門的な内容が求められるので、私もアーティストビザに応募するときはその種類のビザに強い弁護士のところに行きました。そういう特化型みたいなところが求められるという感覚はあります。

日本と比べると、アメリカでは弁護士はより身近というか、困ったらみんな弁護士を使うみたいなところがあるように思います。

具体的にアメリカの弁護士さんに何かを依頼されて、いいなと思われたようなことはありますか。

それが、正直に言いますと、あまり手厚くしてもらった感覚はないんです(笑)。アーティストビザのときは本当に資料がすごく多くて、200枚、300枚ぐらいの資料を弁護士さんに持っていったんですが、印象としては、事務作業をやってくれてアドバイスはくれたけど、結局は自分自身で頑張らなきゃいけなかったという感覚があるので、そこは個人主義なのかなと思うところです。

弁護士の身近さはアメリカを見習わないといけないですが、日本の弁護士は親身な人が多いので、そこは自信を持って良いのかもしれませんね(笑)。

さて、弁護士の中には海外に目が向いている若い弁護士もいると思います。そういう人に何か一言、メッセージをいただけますでしょうか。

コミュニケーションの仕方とか相手との距離の取り方が日本とアメリカだと全然違うので、行ってみようかな、どうしようかなともやもやと思うぐらいだったら、思い切って飛び出して、現場に行って経験を積んでみたほうが、特に弁護士さんのような専門職だといいんじゃないかなと思います。

私を後押ししてくれたのは、学生自体のインターン先の人事の方の言葉でした。「20代後半とかになって社会的な責任がどんどん大きくなってくると海外に行きにくくなるよ、だから今行っときな」。何歳からでも挑戦はできると思っていますが、若いうちに思い切って飛び出してみることも、大事なのかもしれません。

本日はお忙しい中、長時間ありがとうございました。

ありがとうございました。

2025年(令和7年)2月18日(火)インタビュアー:折田 啓

尾崎 雅俊

豊島 健司

吉村まどか